小学生・中学生すべての子どもたちから「不登校」をなくし

「この学校を選んでいる」と胸を張って生きて欲しい

SUPPORT

- 現在の月額寄付サポーター

-

47 人(2025年2月28日現在)

- 2024年度の寄付累計額

-

累計 1,566,246 円目標 1,800,000 円(2025年2月28日現在)

寄付サポーターになる

「不登校」の小中学生は34万人

「学校に行かない」と選択した、いわゆる「不登校」の小中学生は34万人。

だれかが最適化した「学校」というシステムに馴染まないというだけで、本来抱えなくてもいい劣等感を抱え込んでいる子どもたちは11年連続で増加し続けています。

そんな折、 2019年の春に「ここのね自由な学校」が発足しました。青空教室から始まった活動は「明治創業の元酒蔵」に舞台を移し、トイレもない、水道もない・コンセントもないから電気も使えない状態から学校の校舎づくりを進めてきました。

皆様からの多大なるご支援のおかげで、なんとか最低限の機能を持った施設にすることができました。それでも本当の意味で「子どもがワクワクする学び場」には、まだまだ程遠い状況です。

子どもが学校に合わないのではない

学校が子どもに合っていないだけ

これだけ多くの子どもたちが「学校に行けない」もしくは「行かないと選択している」以上、多様化する子どもたちの実態に対応できない教育システムの在り方を見直す必要があるのではないでしょうか。

もともと日本の公教育制度は、約150年前の明治時代にできました。当時は、多くの子どもたちに大量の知識と技能を一気に学ばせる必要がありました。そこで採用されたのが、産業革命時代のイギリスで発明された「みんなに同じことを、同じペースで、同じようなやり方で、できあいの問いと答えを一斉に勉強させる」管理型教育でした。

この基本形が基本的にはあまり変わることなく150年続いてきたのが、今の日本の教育システムです。しかし時代は変わり、多様性を重視し、一人ひとりの個性や自主性が尊重される時代へと変化してきています。

子どもたちの学びたい気持ちと

学べない経済的な理由

そして2016年、やっと国の方針転換とも言える「教育機会確保法」という法律ができました。学校復帰を大前提とした従来の対策を見直し、学校を休む必要性や学校以外の学び場を設けることの重要性を認めたのです。さらに、文科省は小・中・高、すべての学校へ向けて「不登校を問題行動と判断してはならない」との見解を通知として出しています。

しかしながら、一般の小学校や中学校の無償化には、子どもたちの健やかな成長に公的補助=税金が使われておりますが、民間学校(フリースクール等)であるここのねは、学校運営にかかる費用には公的な補助はなく、保護者からの学費が主な財源となってしまいます。

ご家庭の事情によって、学びたい場所で学びたいのに学べない、という状況ができてしまうのです。

95.5%の子どもがフリースクール等に通えない

文科省の調査によると、フリースクール等の民間施設の利用率は、小中学生における不登校全体のわずか4.5%(2023年)です。ここのねにも、学費を理由に卒業していった子や体験入学だけで終わった子は何人もいます。通えている家庭も、学費は家計を圧迫します。公立学校(税金)との二重払いです。

つまり、不登校の子どもの中には、フリースクール等の民間施設に通いたくても通えない子がたくさんいるのです。せめてお金の心配がなければ、多くの子どもたちの「自分なんかダメだ…」という負の連鎖を止めることができます。学校に馴染まないだけで下を向いていた子どもたちが、同じように胸を張って幸せな子ども時代を過ごすことができるのです。

小学生・中学生すべての子どもたちから「不登校」をなくし

「この学校を選んでいる」と胸を張って生きて欲しい

ーそのために、ここのねが取り組むことー

「不登校」になった子や「好き」を伸ばしたい子の「自ら学びたい!」を育む民間の学校(オルタナティブスクール)を運営する

植松努さん直伝の失敗を恐れない心を育てるプログラム

自分で考え、作り、飛ばすロケット教室を、公立校の授業での無料開催を目指す

「不登校だからここのねに通う」のではなく、「この学校を選び、自分で学びに来ている」と、子どもたちには胸を張って生きてほしいと願っています。しかし、私たちの力だけではまだ十分ではありません。

まず、ここのねを多くの方に知ってもらうことが必要です。そのうえで、ここのねに通いたいものの経済的理由で諦めてしまう人への支援や、現在通っている生徒の授業料を補助する仕組みを整えたいと考えています。また、子どもたちにさらなる学びを提供するための外部講師の費用を確保し、ここのねという選択肢を必要な子どもや保護者に届けていきたいと思います。

さらに、「不登校」という言葉が生まれない社会を目指して、公立の小・中学校でロケット教室の無料出張授業を実施できるようにしていきます。

元教員による授業を1ヶ月

15人に届けることができます

子どもがプロジェクトで使う

半年分の予算を確保できます

出張ロケット教室を1クラス

12人に届けることができます

寄付サポーターへのご協力を

お願いいたします。

サポーターの声

息子が中学になってからどうやらADHDグレーゾーンなのが顕著になってきて、普通クラスでやっていけるのかスクールカウンセラーと相談、見守りながら不登校にはなんとかならずに通っています。でもテスト期間はしんどいです。これまでの学校のシステムでは受け止めきれない子供たちの可能性を開くためにもフランチャイズ化して関東、全国にも受け皿を展開できるような大きな視野も持って頑張って下さい。

高校で講師をしていた時から、

大人が転職したり、色んな働き方があるように、子どもにも自由に学ぶ場所を選択できる環境が必要だと感じていました。

しかし、僕に想いはあっても、そういう環境を作る行動力が伴わずでした。

ここのねさんを知り、こういう場所がもっと増えて欲しい!学ばせていただいているので、少額ではありますが毎月応援します。

ここのねさんのコンセプトに強く共感しました。我が家にも3人こどもがいます。どんな風に育って欲しいか、親として考えさせられました。これからの時代あり続けて欲しい場所だと思いました。子どもたちだけでなく、私たち大人そして地球のためにも活動が広がっていきますように。どうしても支援がしたいので

まずは義援金という形で応援させていただきます。

税制優遇について

ここのねは、大分県の認定を受けた認定NPO法人です。ここのねへの寄付は税制優遇の対象となります。

個人の場合

個人の方は、寄附をした金額の最大約50%が「減税」という形で手元に戻ってきます。

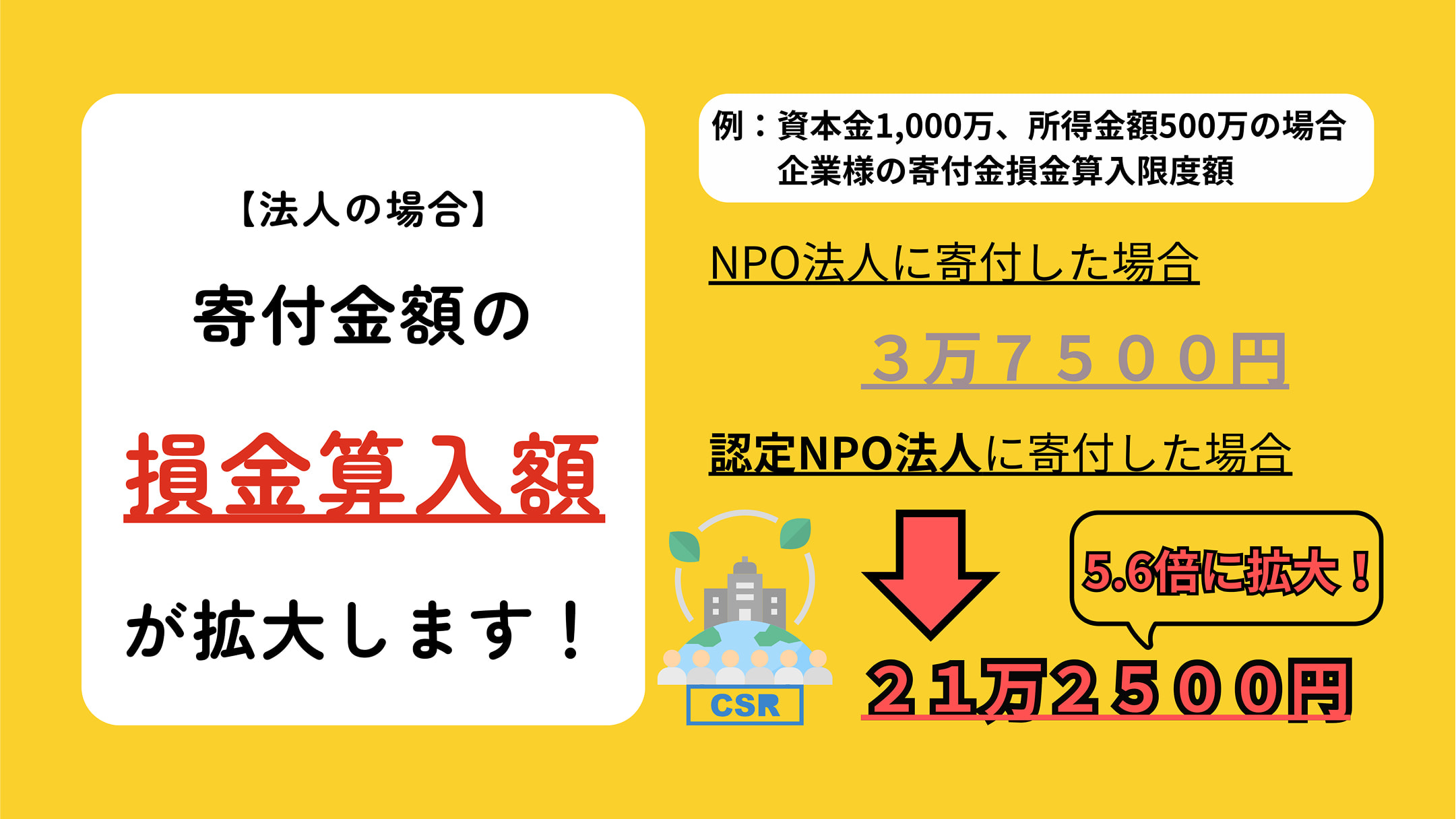

法人の場合

法人からの寄付は、損金算入できる寄附額の枠が一般のNPOに寄付するよりも大幅に拡大します。

遺贈寄付の場合

「遺贈」とは、遺言を通じてご自身の財産を無償で特定の個人や団体に譲渡することを指します。遺言書において遺贈先として「ここのね」をご指定いただくことで、いただいたご寄付を子どもの教育活動に活用させていただきます。また、遺贈による寄付には相続税が課税されません。

具体例

例えば、遺産総額が6,000万円の場合:

- 寄付額:2,000万円を認定NPO法人「ここのね」に遺贈

- 相続税の課税対象額:6,000万円 − 2,000万円 = 4,000万円

さらに、相続人の方は寄付した2,000万円について「寄付金控除(税額控除または所得控除)」を適用することができます。これにより、相続税の負担を軽減することが可能です。

ご寄付(協賛)をいただいた方へ

毎月メールで活動報告レポート、

年に1度お手紙が届きます

メールにて、毎月活動のレポートを。また、年に1度ではありますが、感謝の気持ちと、皆様のご寄付により学校に通える子どもたちの様子をお伝えできればと、お手紙をお送りさせていただいております。

ホームページへロゴを掲載いたします

ここのねのホームページにて、ロゴを掲載させていただきます。

それぞれの金額とサイズは下記の通りです。もちろん、掲載ご辞退のご希望にも対応いたします。

- BRONZE

-

お名前もしくは団体名をテキストリンク(外部リンク)として掲示します。

年間3万円〜

- SILVER

-

ロゴと、altテキスト、URLリンク(外部リンク)を掲示します。

ロゴの掲示サイズは 195px ✕ 80px でご提供いただけますと幸いです。年間5万円〜

- GOLD

-

ロゴの掲示と、altテキスト、URLリンク(外部リンク)を掲示します。

ロゴの掲示サイズは 412px ✕ 140px でご提供いただけますと幸いです。年間10万円〜

その他の支援は次の通りです

ボランティアとして支援したいという方はお問い合わせフォーム、お金ではなく物を送りたい、という方は

Amazonウィッシュリストよりご支援をお願いいたします。

必要な学用品をAmazonウィッシュリストにまとめています。

支援・ご寄付に関するよくある質問

ボランティアの活動時間や頻度はどのくらいですか?

活動内容によって異なりますが、週1回から月1回の参加など、柔軟に対応可能です。ご自身のご都合に合わせた形で関わっていただけます。

寄付金はどのように使われていますか?

皆様からの寄付金は、ここのねが運営するこどもロケット教室の無料開催費用やオルタナティブスクール(フリースクール等)の運営費用、教材費、スタッフの人件費、施設の維持管理費、さらには子どもたちへの昼食費への補助など、多岐にわたる活動資金として活用されています。

寄付の領収書はもらえますか?

はい、寄付金受領証明書(領収書)を発行しております。個人名義と法人名義で発行時期が異なります。海外在住の方はPDF形式でメールにてお送りいたします。

・個人名義の場合:

年に1度、年間で寄付した金額をまとめた領収書の発行いたします(12月31日締めで翌年2月中旬に発行)。

・法人名義の場合:

①決済ごとにメールにて領収書が自動発行されます。

②決算月に合わせて年に1度発行も可能です。その場合はお申し込みの際に決算月をご指定ください。

寄付はどのような方法がありますか?

以下の方法で寄付を受け付けております:

・クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)

・銀行振込

・Apple Pay

・Google Pay

詳細な寄付方法については、寄付ページをご参照ください。

物品を寄付したいのですが、受け付けていますか?

現在、ここのねでは、Amazon「みんなで応援」プログラムに参加しており、学習に使用する教材や備品を中心に物品の寄贈を募集しております。寄付をご希望の場合は、詳細は「ご支援について」のページ内、学用品の寄贈からご確認ください。