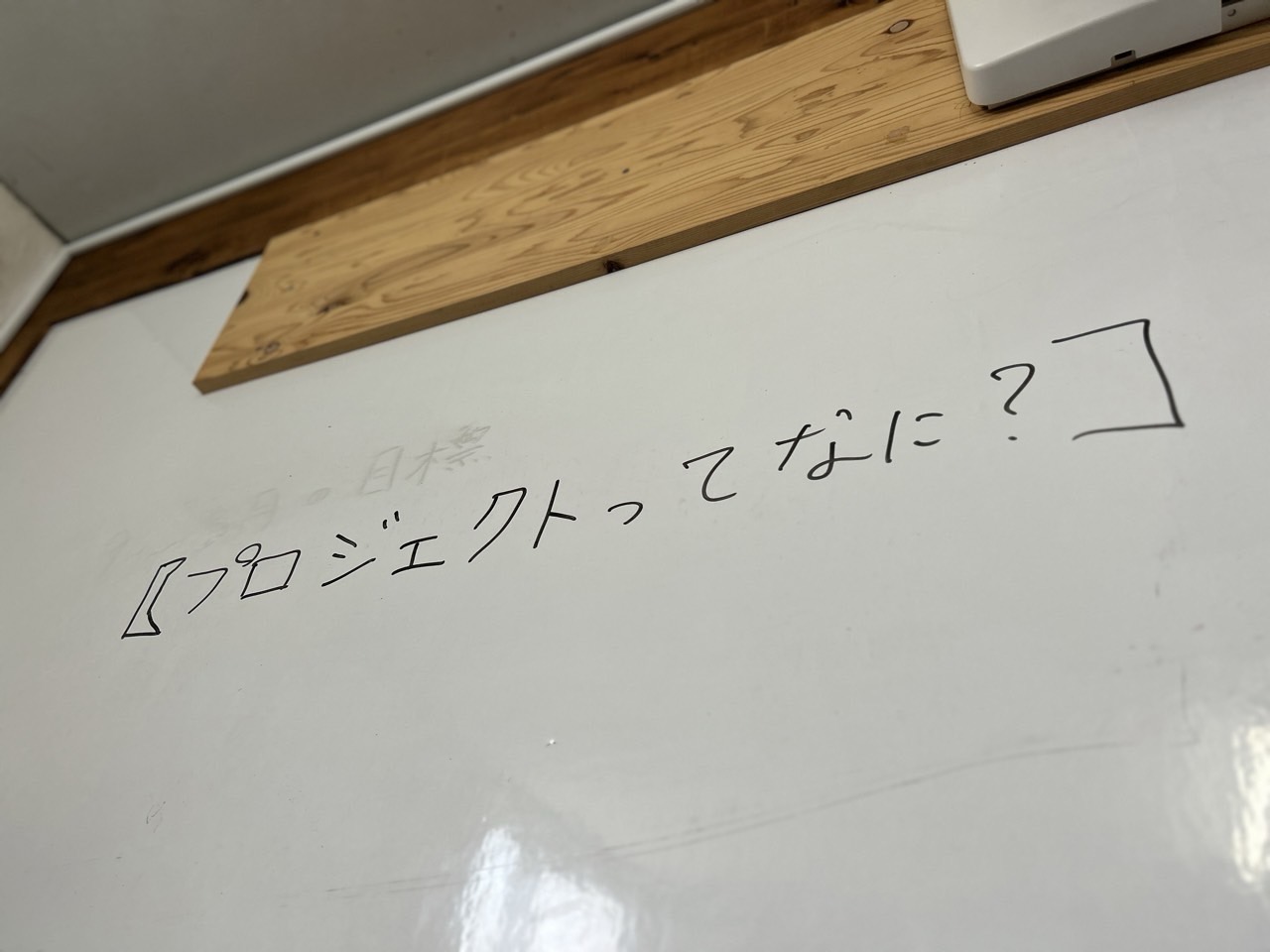

ここのねが考える「プロジェクト」ってなに?

更新日:2025/04/23

子どもたちの『やってみたい』を信じること、

それこそが、学びの始まり。

これは、ここのねが大切にしている考え方です。

お子さんが学校に行きづらさを感じていたり、「普通」の学校のあり方に疑問を感じていたりしませんか? 大分県豊後大野市にあるオルタナティブスクール「ここのね自由な学校」は、画一的な教育ではなく、一人ひとりの「こころの根っこ」に寄り添い、「子ども主体の自由な学び」を大切にしています。

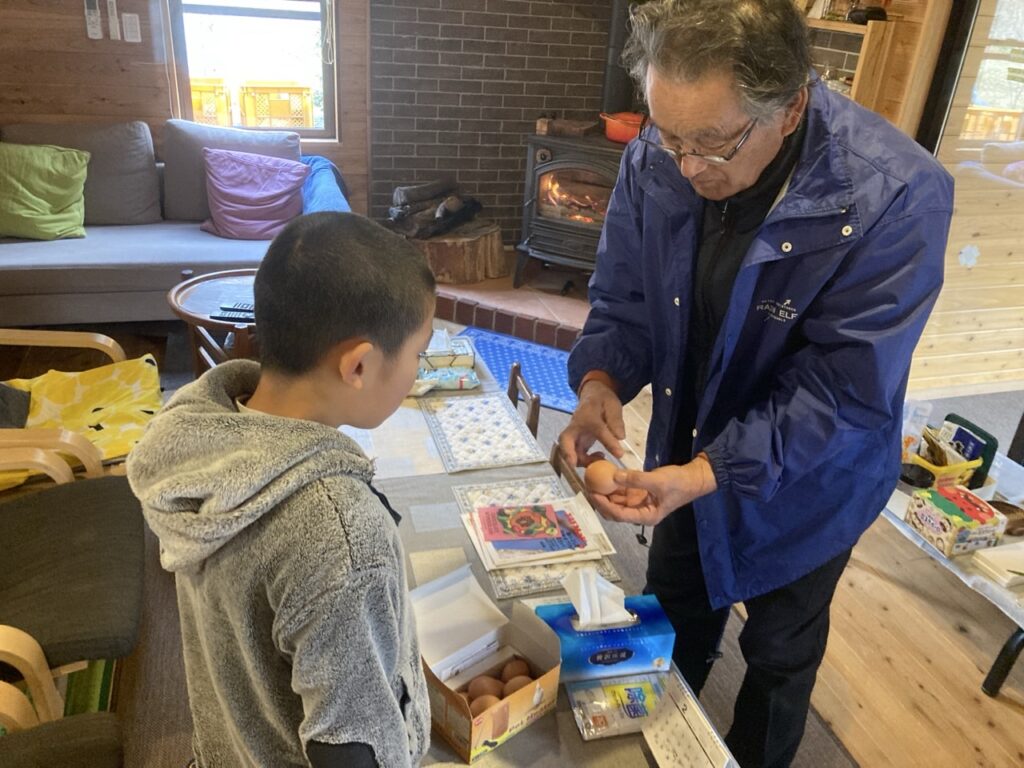

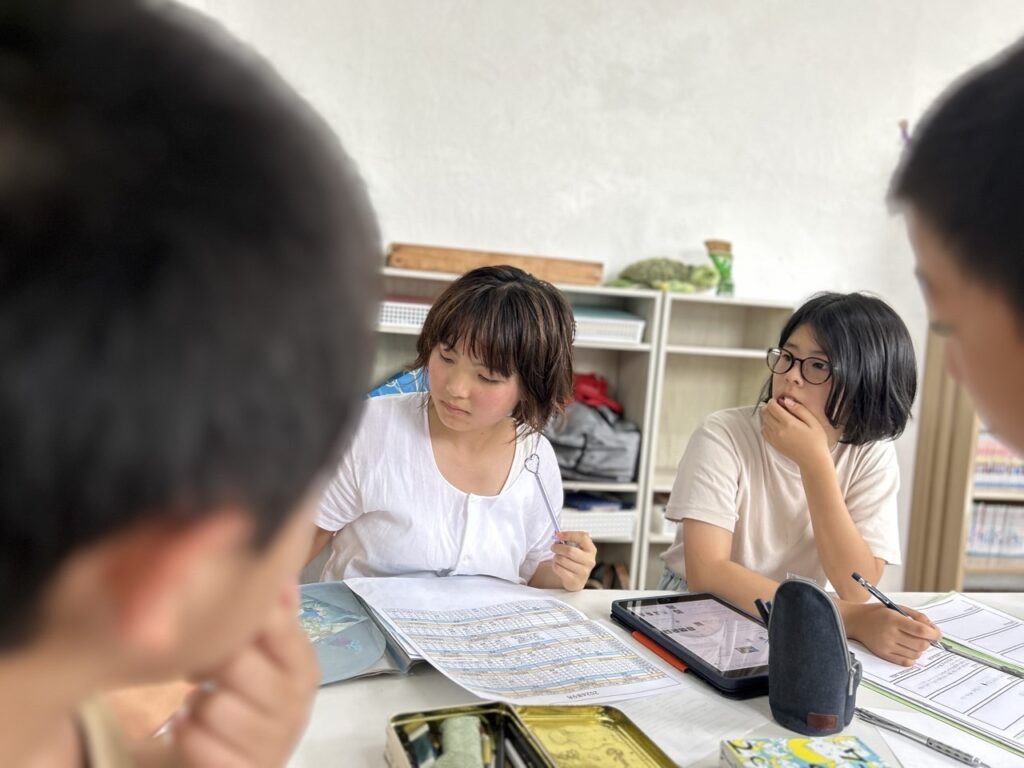

今回は、「ここのね」の学びの中心ともいえる「プロジェクト」の授業の様子を、少しだけご紹介します。子どもたちが自ら問いを立て、仲間と対話し、試行錯誤しながら「やってみたい」をカタチにしていく。そんな臨場感あふれる学びの現場から、「非認知能力」を育むヒントや、これからの時代に必要な力について、一緒に考えてみませんか?

「プロジェクト」って、一体なんだろう? 子どもたちの対話から見えたもの

ある日、「ここのね」では、子どもたちとスタッフ(大人)が集まり、「プロジェクトって何だろう?」という問いについて話し合う授業を行っていました。

「自分がやりたいこととか、夢を叶えるっていうのと、その過程で何かいろいろとね、学ぶことがあると思うから、それがプロジェクトかなって」と、アイが口火を切ります。

「なるほどね。じゃあ、プロジェクトってどんな授業か、もう少し詳しく説明できる人はいるかな?」スタッフが問いかけると、ナツミが「うーん、自分でやりたいことをする…かな?」と答えます。シンプルだけど、核心をついた言葉です。

「そうだね。まず、みんなが『やりたいこと』をやる時間。これがプロジェクトの基本。でもね、僕たちが普段している『遊び』とは、何が違うんだろう?」さらに問いを深めます。

「プロジェクト」と「遊び」の違い。 この問いに、子どもたちの思考が動き出します。

「プロジェクトは期間を決めるけど、遊びは自由自在にいつどこでやってもいい!」トモキが言います。「確かに。プロジェクトには、自分で『いつまでにこれをやる』って決める要素があるね。遊びは今日やってもいいし、やらなくてもいい。もっと自由だ」

「計画を立てるかどうか、かな?」リサが続けます。「プロジェクトは、何か目標に向かって、計画を立てて、いろんなステップを踏むイメージ。遊びも計画することがあるかもしれないけど、基本はもっとその場で完結する感じ。」

「めっちゃいいこと言っていい?」トモキが手を挙げました。「遊びは『今できること』をするけど、プロジェクトは『今できないこと』をできるようにするために、すること!」

おおっ、と思わず声が漏れるスタッフと子どもたち。

「今できないことを、できるようにする」

これは、プロジェクトの本質を捉えた素晴らしい視点だなぁと思います。

「例えば、ボードゲームは?」と尋ねます。「それは遊びかな。だって、ここにあって今すぐできるから」「鬼ごっこもそうだね」

「じゃあ、『ボードゲーム大会を開きたい』だったらどうだろう?」

「それはプロジェクトになる!」子どもたちの声が揃います。「だって、いろいろ準備が必要で、すぐにはできないから!」

対話を通して、子どもたちは自分たちの言葉で「プロジェクト」を定義づけました。

- 期間が決まっていること

- 計画を立てること

- 今すぐにはできないことを、できるようにすること

これらが揃ったものが「プロジェクト」であり、そうでない、今すぐできてその場で完結するような活動は「遊び」である。そんな、ここのねらしい共通認識が生まれていきました。

失敗談から学ぶ「プロジェクトで本当に大切なこと」

では、その「プロジェクト」を進める上で、何を大切にすればいいのでしょうか? スタッフは、少し苦い思い出話を始めました。

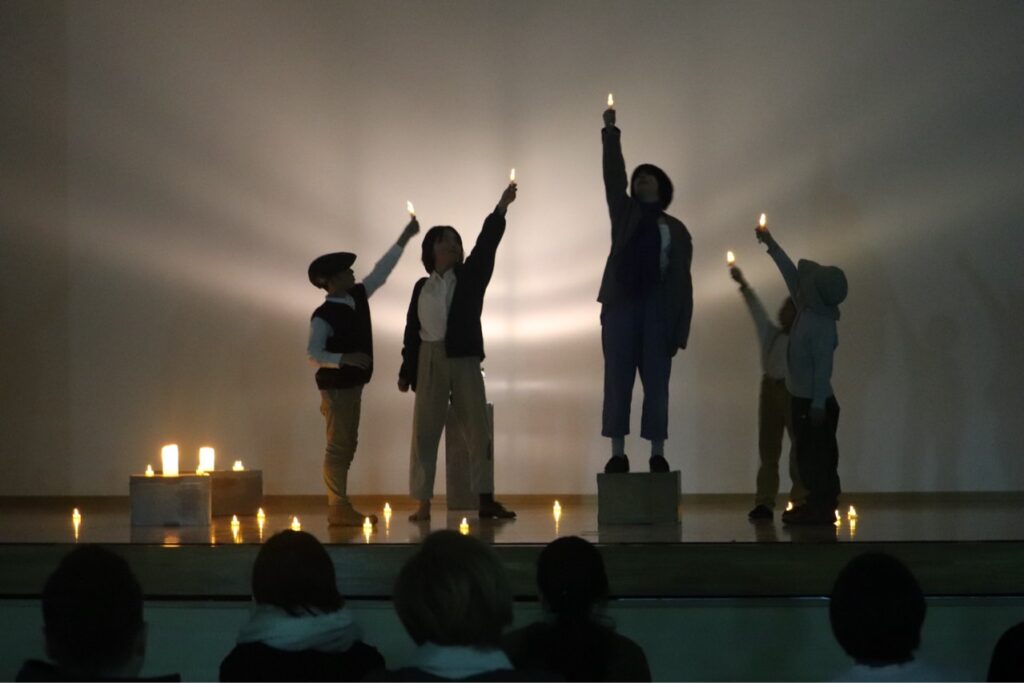

「昔ね、『旅プロジェクト』っていうのがあったんだよ。」

数年前、年齢も性格もバラバラな子どもたちがチームを組み、「旅をする」という目標に向かって資金集めから挑戦したプロジェクトでした。目標金額は約30万円。イベントを企画し、商品を売って資金を集める計画でしたが、現実は甘くありませんでした。

「行きたい!って気持ちはみんな同じだったんだけどね」と、当時リーダーだったリサが振り返ります。

「でも、お金を稼ぐってなると、大変。イベント準備も、人前に立つのも、得意な子と苦手な子がいる。一生懸命やっている子と、なかなか動けない子が出てきて…。『なんで私たちばっかり頑張ってるの?』って、不公平感が出ちゃったんだよね。」

「自分の伝え方が悪かったのかもしれない、もっと優しく言えたかもって今は思うけど…」リサさんの言葉に、当時の葛藤が滲みます。

ユウタも、自分が立ち上げたプロジェクトで経験した困難を話してくれました。「みんなでやろうよ!って言っても、なかなか全員が同じ熱量で参加してくれるわけじゃない。人を巻き込むのって、本当に大変なんだなって。」

みんなそれぞれに色んな気持ちを経験をしたからこそ、そこに想いがつまっていて、苦しくも目を向けていく必要のあることを語ってくれました。

これらの経験談から、スタッフはプロジェクトで大切にしてほしい3つのポイントを伝えました。

- 「本気(マジ)」であること

- 「まず、自分自身がそのプロジェクトに本気で向き合えているか。『なんとなく』でやっていないか。自分の『こころの根っこ』が、本当にそれをやりたいと叫んでいるか。時々立ち止まって、自分の心に問いかけてほしい。」

- 「目的(何のために、誰のために)」を忘れないこと

- 「『旅プロジェクト』も、最初は『自分たちが旅に行きたい』という自分のための目的だったはず。でも、いつの間にかお金を集めることが目的になったり、誰のためか分からなくなったりする。自分が中心になって立ち上げる人は特に、リーダーをやる人はもっと、『何のために、誰のために』このプロジェクトをやっているのかを、常に問い続けてほしい。これを忘れた瞬間に、チームの熱量は下がってしまうから。」

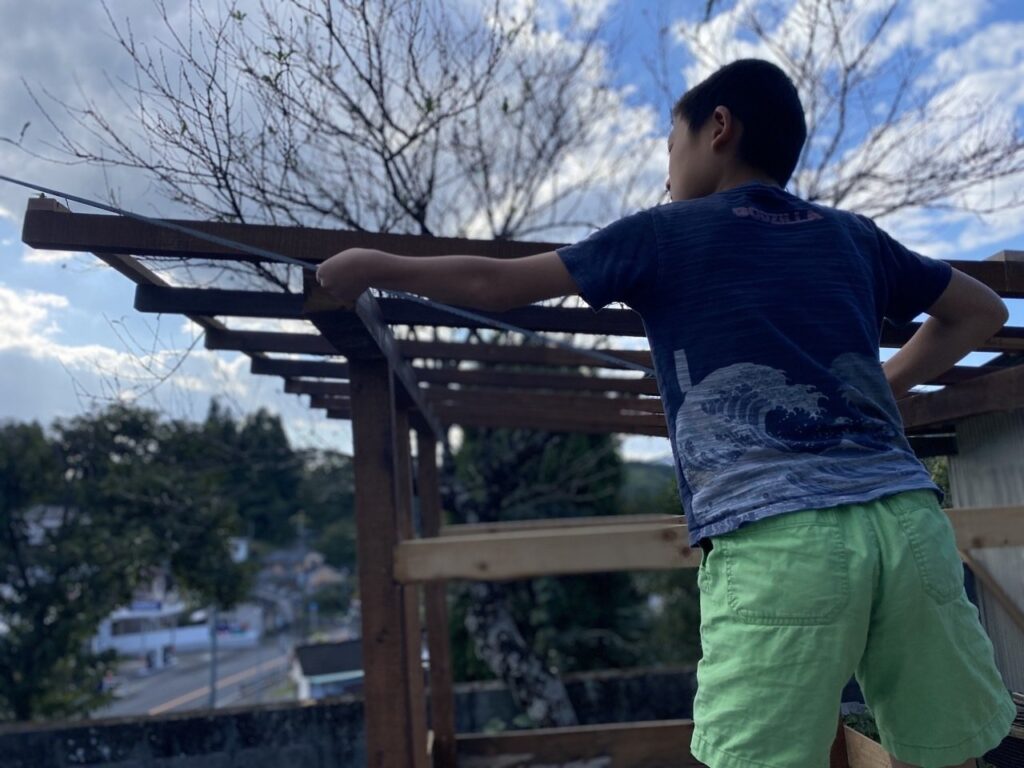

- 「壁」を乗り越えることを楽しむこと

- 「プロジェクトは『今できないこと』に挑戦すること。だから、平坦な道ばかりじゃない。必ず『壁』が現れる。お金が集まらない、メンバーが協力してくれない、練習がうまくいかない…。でも、考えてみてほしい。何の障害もない、ただまっすぐ歩くだけの「スーパーマリオ」って、面白いかな?」「つまらない!」子どもたちから声が上がります。「そう、壁があるからこそ、乗り越えた時に面白さを感じるし、成長できるんだ。プロジェクトの中で、自分はちゃんと『壁』に挑戦できているか? その壁をどうやって登ろうか工夫しているか? それを大切にしてほしい。」

何年もプロジェクトの授業をしているみんなは、これまでの自分がやってきたことを振り返りながら真剣に聞いてくれました。

「ここのね」が大切にする学びの根っこ

ある大企業のトップが新入社員に贈った言葉の一部を紹介します。

「会社のためじゃなく、自分のために働いてほしい。自分の力を高めるために、会社を使い倒せ」と。そして、問題が起きた時には「他人と過去は変えられない。だけど、自分と未来は変えられる」という言葉を胸に、自分にできることで未来を良くしていこう、と。

この考え方は、「ここのね」が大切にしていることや、僕が大好きなロケット教室の植松努さんの考えにも深く繋がっています。

植松さんは「『どうせ無理』という言葉をなくしたい」、と強く願っています。『だったらこうしてみたら?』と工夫し、考え続けることの大切さを説いています。「プロジェクト学習」は、まさにこの実践の場です。

子どもたちは、誰かに与えられた課題ではなく、自分自身の「やってみたい」から出発します。その過程で必ず壁にぶつかります。計画通りにいかないこと、仲間と意見が食い違うこと、失敗すること…。でも、その「うまくいかない」経験こそが、学びの宝庫なのです。

明治時代から大きく変わらないと言われる日本の教育システムは、多くの場合、先生が一方的に教え、子どもたちは受け身でいることが求められます。しかし、これからのAI時代を生きる子どもたちに必要なのは、自分で問いを立て、自分で学び方を選び、試行錯誤しながら答えを見つけ出していく力ではないでしょうか。

「ここのね」という名前は、「こころの根っこ」に由来します。植物の根っこが土の中にあって見えないように、一人ひとりの心の中にある本当の想いや可能性も、普段は見えません。無理やり引き抜こうとすれば、その人を傷つけてしまう。

だからこそ私たちは、子どもたち自身が自分の「こころの根っこ」と向き合い、「自分は何をしたいのか」「どうありたいのか」を考え続けることを応援したいと心から願っています。

「ここのねのためにプロジェクトをしないでください。大人のためにしないでください。友達のためでもなく、『自分のために』、自分の『こころの根っこ』が本当に望むことに、全力で取り組んでください。」

授業の最後に、スタッフは子どもたちにこう伝えました。

自分のために本気で取り組み、壁にぶつかり、悩み、考え、仲間と協力し、そして乗り越えていく。このプロセスそのものが、学力テストでは測れない「非認知能力」(主体性、協働性、粘り強さ、挑戦心など)を育み、「生きる力」そのものになるのです。

「プロジェクト学習」は、学校の中だけで終わるものではありません。高校に行っても、大学に行っても、社会に出ても、起業しても、人生のあらゆる場面で私たちは「プロジェクト」に直面します。その時に、「どうせ無理」と諦めるのではなく、「だったらこうしてみたら?」と未来を切り拓いていける。そんな力を、「ここのね」での学びを通して育んでほしいと願っています。

こんな方に「ここのね」を知ってほしい

- お子さんが不登校で、今の学校や環境が合わないと感じている保護者の方

- 画一的な教育に疑問を感じ、フリースクールやオルタナティブスクールに関心のある方

- 子どもの「やってみたい」という気持ちや主体性を大切にしたいと願う親御さん

- 偏差値だけではない、非認知能力や生きる力を育む教育を探している方

- 教育機会確保法に基づいた、多様な学びの選択肢を知りたい方

- 大分県や豊後大野市近郊で、子どもに合った学びの場を探している方

あなたの「自分と未来」を変える一歩を

「ここのね」のプロジェクト学習、いかがでしたでしょうか?

「他人と過去は変えられない。でも、自分と未来は変えられる」

この言葉を胸に、私たちは子どもたち一人ひとりの「こころの根っこ」に寄り添い、未来への挑戦を応援しています。

もし、少しでも「ここのね」の学びに興味を持たれたら、ぜひ一度、実際の授業の様子を見学にいらっしゃいませんか? お子さんのこと、教育のこと、どんな小さな疑問や不安でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

あなたとお子さんにとって、より良い未来への一歩が見つかるかもしれません。

▼見学・相談のお申し込みはこちらから