「大人に解決してもらう」を「子どもが自ら解決する」に変える教育とは?

更新日:2025/03/31

ー「してもらう」を「自らする」へ。ー

これは、ここのね自由な学校が大切にしている理念(ミッション)です。いじめや対立など、子どもたちが抱えるトラブルを、大人がすべて解決してあげるのではなく、子ども自身が「自分で考え、自分で動く」ことで乗り越えていく。そんな力を育むためには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか?

ここでは、対立やケンカを解決するヒントとして、工藤勇一先生の考え方と、ここのね自由な学校の取り組みについてご紹介したいと思います。

大人が介入しすぎると、子どもは「自分で考える力」を失う

学校や家庭で、子ども同士がケンカをしたり、ちょっとしたいじめが起きたりすると、親や先生は「早く解決させなきゃ!」とあわててしまいがちです。兄弟ゲンカを一瞬で止めて、「ほら、あなたが悪いんでしょ」と決めつけたり、クラスで言い合いがあったらすぐに先生が「もうやめなさい」と介入したりする場面は、よく目にしますよね。

もちろん、大人としては「子どもを守りたい」「争いは見たくない」という思いがあります。でも、こればかりが続くと、子どもたちは「問題が起きたら、誰か大人が何とかしてくれる」と思うようになり、「自分で考えて解決する」という経験を積む機会がどんどん失われてしまうんです。

対立は「価値観」「感情」「利害」の3つで構成される

ここで注目したいのが、麹町中学校の元校長・工藤勇一先生の考え方です。工藤先生は「対立には、価値観・感情・利害の3つがある」とよくおっしゃっています。

- 価値観の対立:何が正しいか、何が好きかなどの考え方が食い違う。

- 感情の対立:相手へのムカムカやイライラ、怒り、恨みなど。

- 利害の対立:どっちが得をするか、どういう条件を手に入れるかなど。

多くの人は、ケンカやいじめが起こると「気持ちをわかってあげよう」とか「相手の気持ちを大事にして」と言いがち。でも、感情を優先しすぎると、かえって対立が深まってしまうことがあるのです。

「私はこう思っているのに、あなたはわかってくれない!」と感情がエスカレートしてしまうと、お互いに許せない気持ちだけが募ります。

工藤先生が大事にしていた「どうなりたいの?」という上位概念

じゃあ、どうすれば対立を解決できるのか? 工藤先生は、「気持ち」ばかりにフォーカスするのではなく、まずは「利害」で合意することが大切だと提案しています。

たとえば、生徒同士のケンカでも、いきなり「誰が悪いか?」を問い詰めたり、「素直に謝りなさい!」と言ったりするのではなく、「本当はどうなりたいの?」と聞くんです。

「このままケンカを続けたい? それとも、仲良くしたい?」

「学校生活をギスギスしたまま過ごしたい? それとも、楽しい雰囲気にしたい?」

すると、「ケンカしたいわけじゃない」「怒り続けるのは疲れる」「本当は仲良くしたいんだ」という気持ちが見つかることが多いんですよね。そこで合意がとれたら、「そのためにはどうすればいい?」という会話に進みやすくなります。

工藤先生のやり方のポイントは「上位概念(どうなりたいの?)を共有する」こと。すると、子どもたちは「そっか、ほんとは仲直りしたいんだよね」と自分で気づいて、新しい行動を考え始めるのです。大人が一方的に指示するより、はるかに納得感のある解決ができるわけですね。

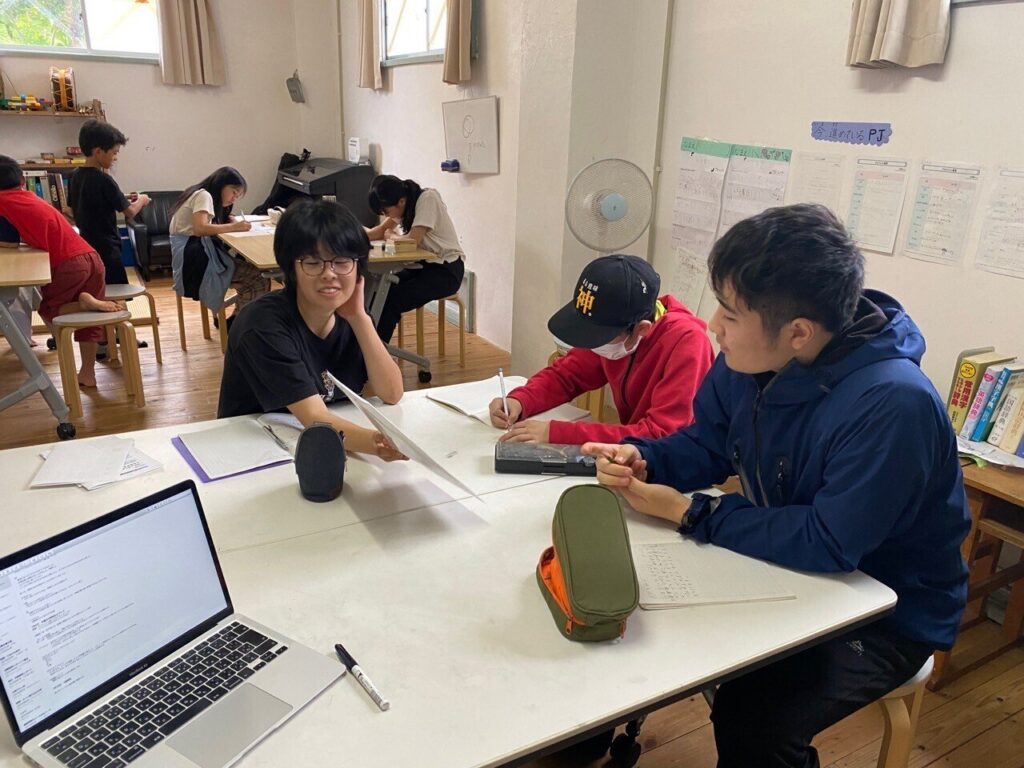

ここのねが大切にする理念(ミッション)

一方、ここのね自由な学校も「してもらう」から「自らする」に変えるという理念を掲げています。学校や家庭などのコミュニティで、どうやって子どもの主体性を育むか? ここでは、子ども自身が「どうしたい?」と問われ、試行錯誤しながら成長していくことをとても大事にしているんです。

「自分のやりたいことを自分で決める」という経験を積み重ねると、子どもは自然と「自分で動ける」「自分の行動次第で、状況は変えられる」と確信を持つようになります。それが、ケンカやいじめなどのトラブルを解決する力にもつながりますよね。

選択理論心理学を取り入れた教育

そんなここのね自由な学校が採用しているのが「選択理論心理学」です。選択理論心理学では、「すべての行動は自分が選んでいる」という考え方をベースにしていて、困ったときでも「自分にどんな選択肢があるか?」を考える習慣を育てようとします。

工藤先生が大事にしていた「まずどうなりたいか?」という上位概念を共有し、そこから「どんな行動をとるべきか?」を冷静に考える発想と、この選択理論心理学はとても相性がいいんです。

対立が起きても、「自分はどんな言葉を選んでいるんだろう」「どんな態度をとっているんだろう」と振り返ることで、相手を責めるだけでなく、自分も行動を変えられるかもしれない、と気づけるんですね。

解決のサークルで「どうなりたい?」を合意する

ここのねでは、この選択理論心理学を具体的に活かす手段として「解決のサークル」という方法を使っています。人間関係の対立が生じたときに、問題ではなく関係性にフォーカスすることで解決策を講じてく考え方です。おたがいの欠点を指摘して、相手に直させようとするのでは、関係は改善されません。それぞれが望む未来という円の中に入って努力することにつながっているのか?と考えるわけです。

自分のため、相手のためでなく、両者の関係のために良いことをお互いにするとアプローチとると同意を取ったうえで、相手を変えることや要求を通すことでなく、二人の関係をより良いもにすることであると気づくことができ、そこから二人の関係は改善に向かっていきます。

具体的には、子ども同士の対立が起きたとき、子どもたちが自分たちで問題を乗り越えられるよう、次のステップを踏むんです。

- 今どんな状況?

何が起こっていて、自分たちはどう感じているのかを整理する - どうなりたい?

理想の姿やゴールを考え、「こうなりたいよね?」と合意する - 今の行動は理想に近づいてる?

もし近づいていなければ、新しいやり方を検討 - ほかにどんな方法がある?

アイデアをいくつか出し合い、みんなでベターな選択肢を探す - 実際にやってみる

試してみて、結果がダメならまた考える

ここでもキモになるのは「どうなりたい?」という質問です。感情や価値観の違いでケンカしているように見えても、実は利害の面で「本当は仲良くやりたい」「平和なクラスにしたい」などの共通ゴールがあることが多いんです。そこを共有すると、「じゃあ、どんな行動がいいの?」と前向きに話し合えるようになるのが解決のサークルの魅力なんですよね。

人間関係を良好にすることは、人生の幸福度を高める

いじめやケンカを解決する力は、実は人生を豊かにする大きなカギでもあります。というのも、どんなに勉強や仕事ができても、人間関係が悪いと毎日がつらくなってしまうからです。

逆に、人間関係が良好だと、自分が困ったときに誰かが助けてくれたり、一緒に楽しい時間を過ごせたりして、心が満たされますよね。選択理論心理学でも身近な人との良好な人間関係が重要であるといわれており、「人間関係の質が、人生の幸福度に深く関係している」と多くの心理学研究で実証されています。

つまり、ケンカやいじめをなくすのではなく、ケンカやいじめなどの対立が起こった時にどう乗り越えていくのか?が将来の幸福につながる力とも言えるんです。子どもが成長していく中で、「してもらう」から「自らする」に変わり、対立を自分の行動で解決できる経験を積めるなら、それは人生の大きな財産になるでしょう。

まとめ:「してもらう」から「自らする」へ

工藤勇一先生が説く「気持ちばかりにこだわらず、まずは利害で合意をとってから行動を考える」という方法は、ここのね自由な学校が採用している選択理論心理学とよく似ています。お互いが「どうなりたいの?」を確認することで、子どもたちは自分で考え、動く意欲がわいてくるんです。

いじめやケンカなどの対立は、価値観・感情・利害の3つが複雑に絡み合っているので、気持ちを優先してしまうとこじれがち。でも、まず「自分たちはこうなりたいんだよね」という利害や目標を共有すれば、前向きに行動を変えていける可能性が高まります。わたしたちが実践している「解決のサークル」は、まさにこの考えを形にしたものなんです。

子育てをしていると、どうしても「早く解決しなくちゃ」という気持ちが先走ることがありますが、ちょっと踏みとどまって「あなたはどうなりたいの?」と問いかけてみるだけでも、子どもが自分で考え始めるきっかけになります。人間関係を良好にする力が、人生の幸福度をぐんと高めてくれることも多いですから、ぜひ親子やクラスの中で取り入れてみてはいかがでしょうか。

「してもらう」から「自らする」へ。こうした教育のアプローチが広がることで、子どもたちが自分自身の人生を主体的に切り開き、豊かな人間関係の中で成長していけることを願っています。

未来を拓く子どもたちへ、あなたの力を貸してください

ここのねは、子どもたちが自分自身で考え、行動する力を育むことを大切にしています。様々な背景を持つ子どもたちを受け入れ、授業料だけでは賄えない活動を行っています。しかし現状では、公的な支援はほとんどなく、経済的な理由で学びを諦めざるを得ない子どもたちもいます。寄付によって、子どもたちが安心して学び、成長できる場を維持することができます。

私たちは、どんな家庭の子どもでも安心して学べる場を守り、広げていくために、認定NPO法人として活動しています。認定NPO法人への寄付は税控除の対象となり、個人・企業の皆さまのご支援がより大きな力となります。

「子どもたちの未来に、自分らしく学べる選択肢を」

子どもたちの未来を共に支え、笑顔あふれる社会を作るために、あなたのご寄付が、子どもたちの可能性を広げる一歩になります。ぜひ、温かいご支援をお願いいたします。