オルタナティブスクール

ここのね自由な学校とは

ABOUT SCHOOL

九州・大分県豊後大野市の

大自然に囲まれて

オルタナティブスクール ここのね 自由な学校は、九州は大分県の大自然に囲まれた、おんせん県おおいたなのに温泉はない、豊後大野市というエリアにあります。

そしてここのねは、明治創業の酒蔵をリノベーションした校舎で、6歳〜15歳の子どもたちが「自分の学びを自分で決める」経験を積み重ねています。

フリースクールではなく、

オルタナティブスクール

フリースクールとは何でしょうか? 一般に、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。 その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。(文部科学省HPより)学校では学習指導要領に則って、学年ごとに授業時間数が決められていますが、フリースクールはそれらの適用はされません。

では、オルタナティブスクールとの違いは何でしょうか?フリースクールは、一般的には「不登校や引きこもりになった子どもが昼間過ごす場所」の意味合いが強いのに対し、オルタナティブスクールは、従来とは異なった運営制度、進級制度、教科科目などを置き、その理念や教育法に共感した子どもが通う、といった意味合いです。

こころの根っこにあるものは?

学びたいことを、自分で決める

小学校に入学すると、一方的な授業で知識を詰め込む学習スタイルに変わっていきます。幼い頃は「なぜ?どうして?」と好奇心たっぷりだった子どもたちも、いつのまにか「宿題は終わったの?」と急かされ、ただこなしていくだけの毎日になっていませんか。

やがて高校を卒業し、大学生になる頃には、「やりたいことが見つからない」と悩む子どもや、指示をこなせてもやりがいを失った大人が増えているように感じます。

彼ら、そしてわたしたち大人に足りなかったものは何でしょう?

それは「学びたいことを自分で決める」力ではないでしょうか。

わたしたちは「本当にわたしがやりたいこと・学びたいこと」を

「こころの根っこ」と呼び、それこそが未来を切り開く鍵になると考えています。

ここのねのビジョン&ミッション

- VISION

- 「誰もが“やりたい!”に

ワクワクできる社会」

- MISSION

- 「“してもらう”を

“自らする”に変える」

ここのねが思い描く未来は、一人ひとりが「これ、やってみたい!」と心から言えて、それをみんなで応援しあう社会です。誰もが赤ちゃんのときには“やりたい”の宝庫であり、主体性に満ちています。しかし、大人になる過程で、いつしか「誰かが決めたこと」をやっており、「自分には無理だ」と言っている自分がいませんか?

本来“学ぶ”とは、何かに疑問を感じ、自分で調べ、考え、行動に移すこと。

子どもたちが、未来を自分たちの力で生きていくために、誰かが考えた一般的なカリキュラムで、課題と正解を物量でこなすのではなく「どんな未来だったらいいのか?」とひとりひとりが自分ごとに捉えて、好奇心やひらめき、直感を信じて行動を起こしていくことが重要です。

そのすべての始まりは、「こころの根っこ」に誰もが持っている「やりたい!」に“ワクワク”すること。そして、こころの根っこを育む教育を通じて「自らする」へ変えていくことです。

大切にしていること

「信じて待って支える

『教えない』教育」

ここのねが大切にしているのは、“教えない”という少し変わったアプローチです。これは決して何もしないわけではありません。

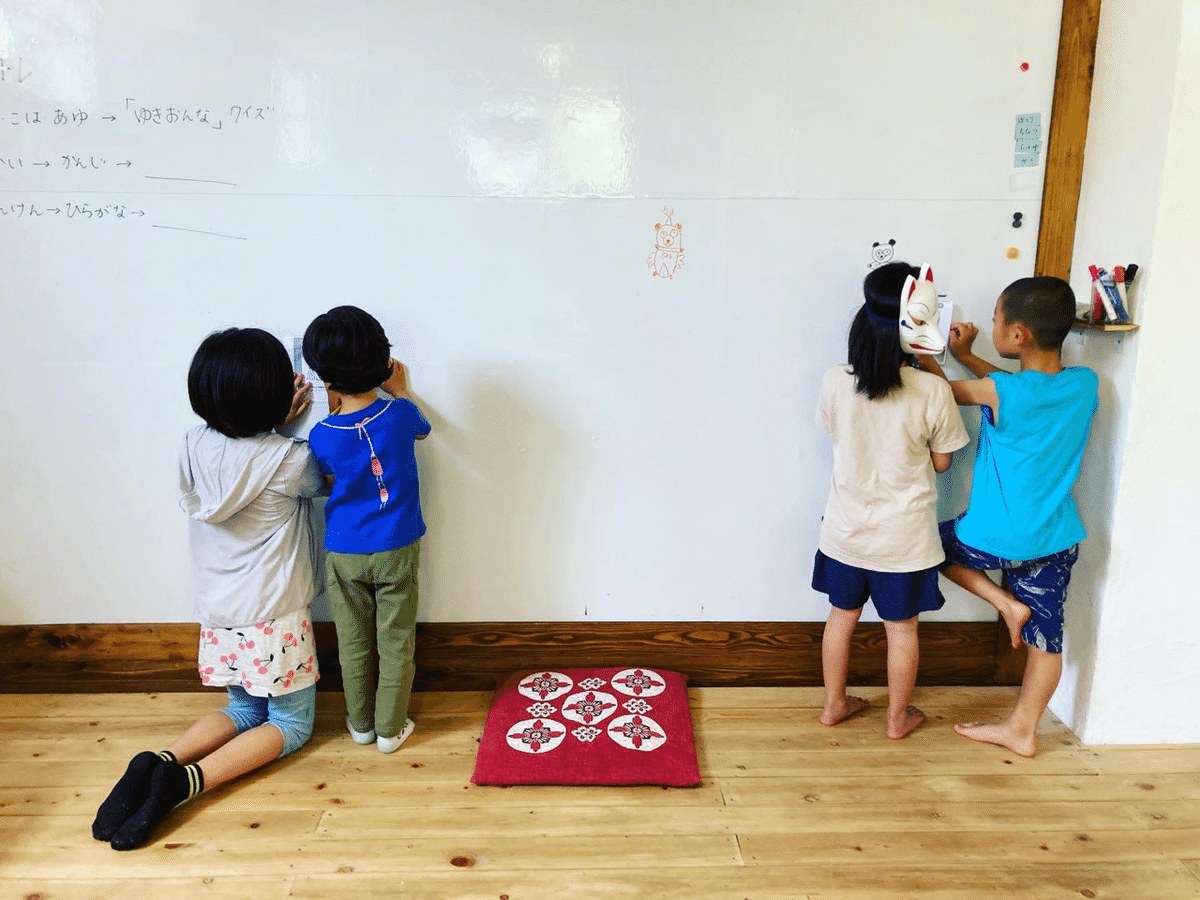

子どもたちが「どうして?」「やりたい!」と感じた瞬間こそが学びの始まりだと考え、あえて正解を先回りして示さないようにしているのです。

むしろ失敗は大切なデータです。安全にたくさんの失敗を経験することこそ教育の役割だと考えています。

子どもたちの「〜したい!」という「こころの根っこ」の声に耳を傾け、子どもの疑問や失敗に対してすぐに解決策を与えるのではなく、「いま、何が起きているんだろう?」「次はどうすればいいかな?」と問いかけ、必要に応じて背中をそっと押します。

これが「信じて、待って、支える」という【教えない教育】なのです。

では、具体的にどのような学びを大切にしているのでしょうか。

「子どもが学びのハンドルを握る」ー『勉強しなさい』は、あえて言わないー

米国の精神科医、Wグラッサー博士が提唱する「選択理論心理学」では、人はそれぞれに“基本的欲求”を持っていて、その欲求が満たされる願望(人・モノ・状況・考え方)を求めて人は常に行動を選択していると考えられています。

この脳の働きを活かして、ここのねでは「勉強しなさい!」ではなく、子どもの“こころの根っこ”に、どんな「やりたい」という願望があるのか?を大切にし、そこから学びを広げていきます。

どんなことでも、目の前の小さなことから、自分で決めて行動する。その中で上手くいかないことや失敗することもあります。しかし、自分の「やりたい」から始めるからこそ、自ら工夫し、困難を乗り越えようとすることができるのです。

「トラブルこそ絶好の学び場」ー他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられるー

ここのねにある唯一のルールは、問題があったときには「対話」で解決していくことです。

うまくいかなかった過去を責めても、他人の行動を批判しても、問題は根本的に解決しません。大事なのは「いまここ」に立ち返ること。

そして「だったらこうしてみたら?」と考え、行動を起こすこと。そのためには子どもたち自身が、何をやりたいのか、どんな未来を描きたいのかを自分の言葉で表現できることが欠かせません。

みんなそれぞれが自由に生きようとすれば必ず問題がおきます。しかし、実はそこに大切な学びの種があります。

意見が食い違うときこそ「どうしてそう思うの?」と対話が生まれ、おたがいの幸せを尊重し合いながら解決策を探せるようになることで「本当の自由」とは何かを知ることができるのです。

「暮らしが学びの場」ー野外体験で人間としての感性を拓くー

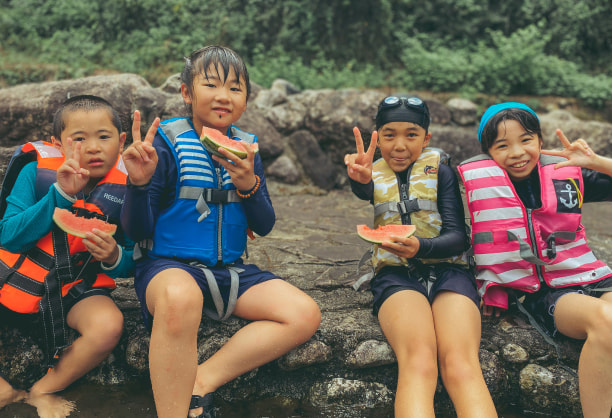

子どもたちには、大自然の中で暮らすように学んでほしいと願っています。

机の上で覚えるだけの「与えられる知識」ではなく、目の前に広がる豊後大野の豊かな自然や、地域に根付いた暮らしの中から、体と五感をたっぷり使って感じる「生きた知識」を身につけてほしいと考えています。

授業では、五右衛門風呂を焚いたり、野外での調理実習をしたり、山や川で自然を体験したりします。また、大豆から育てる味噌づくりや、海水を煮詰めて塩を作るなど、伝統的な日本の暮らしに触れる体験を数多く取り入れています。

こうした「本物」に触れるリアルな学びを通じて、食や農、命のつながり、そして環境に関する諸課題にも視野を広げています。

子どもたちが「地球の未来」について、日々の暮らしの中でつながりを感じながら、自分事として考えられる支援をしていきます。

「こころの根っこ」の声を大切に、自分で決めて動く経験を積むうちに、“してもらう”のではなく“自らする”ことが当たり前になり、子どもたちは未来に向かってワクワクしながら行動できるようになると信じています。

こうして生まれる「失敗しても大丈夫」「人の幸せを尊重しながら自分の幸せも実現していい」という安心感が、未知の時代を拓く大きなエネルギーになります。

心の声を信じて、失敗を責めず、何度でも挑戦する子どもたちが増えていく――

それこそが、ここのね自由な学校の“信じて待って支える教えない教育”の全体像です。

代表あいさつ

代表 山下浩二(こうちゃん)

「不登校」は主体性を取り戻す

チャンスだったね。

といっしょに笑いあえる日が

来ることを願ってー。

日韓ワールドカップが盛り上がった頃、私はプロサッカー選手を夢見ていました。しかし、小学4年生で新しいコーチと出会いました。プロを輩出したことのある方だったので、厳しい指導のもとチームは強くなりました。しかし、練習中に鳴り響くの怒鳴り声で仲間たちが次々と辞めていきました。泣きながら練習する友達を見て、サッカーへの楽しさが恐怖に変わり、顔の半分が動かなくなるほど心が壊れました。

そんな時、両親は「頑張れ。負けるな。」とは言わず、「こんなスクールがあるよ」と新しい提案をしてくれました。そこで「サッカーをやめずに続けたい」という気持ちを再確認することができました。この経験から、どんなに正しくても「人が求めていないものを外側からの刺激で与えることはできない」ことを学びました。

現在、日本では34万人の子どもたちが不登校になっています。私の経験から考えると、「求めていないことを与えられすぎている」ことが原因のひとつだと感じています。現行の日本の教育は、明治時代に築かれた「与える」教育が根強く残っています。しかし、時代は大きく変わり、子どもたちの「心の内側から溢れ出す」ものを引き出す教育への転換が必要です。

大学時代にヒッチハイクで日本中を旅し、オルタナティブスクールで学ぶ子どもたちとも出会いました。そこで出会った男の子が「僕は学校に行けないからここに来ているんじゃない。ここでの学びが好きだから来ているんだ」と真剣に語ってくれました。彼の言葉は、不登校というイメージを変えてくれる大きな衝撃を与えてくれました。

不登校は「与える」教育への違和感から生まれる心や体のサインです。その「こころの根っこ」の声を聴き逃さないでほしいと思います。

私はサッカー選手になれませんでしたが、新しい夢ができました。それは、両親がしてくれたように「こんなスクールがあるよ」と子どもたちに新しい選択肢を示すこと。そして、いつの日か「不登校」は主体性を取り戻すチャンスだったね、と一緒に笑いあえる日が来ることを心から願っています。

教育から未来は変えられる。教育こそ未来を変えられる。そう信じて、私は「ここのね自由な学校」でその一歩を踏み出しています。誰もが「やりたい!」にワクワクできる社会を目指してーー。

スタッフ紹介

スタッフの山下百華です。みんなからは「ももちゃん」と呼ばれています。

夫と2歳の息子との暮らしを通じて、日常の中に楽しさと幸せを見つけることを大切にしています。家事や庭仕事などを丁寧にこなす中で、生活そのものが心を整える時間になることに気付かされました。こうした生活の積み重ねが、子どもたちとの接し方にも表れています。子どもの気持ちに耳を傾け、その子の思いを尊重することで、自分自身を大切にする感覚を育てるお手伝いをしています。どんな出来事の中にも小さな希望を見つけ、子どもたちが安心して自分を信じ、次の一歩を踏み出せるようそっと背中を押すことを心がけています。日々の関わりが未来への大切な種になると信じて、一緒に歩んでいけたら嬉しいです。

スタッフの小野千尋です!またの名は、チーズ(笑)。私のモットーは「笑顔は心のビタミン」。

高校時代に恩師から教わった言葉で、たくさんの壁を乗り越える力をくれた大切な言葉なんです。

寝る・食べる・歌う(昭和ソング)、そしてこどもたちと一緒に笑うことが大好き!

5人の家族や、友だちとのたわいもない会話、こどもたちとの関わりが癒しになっています♪

素直で、どんな時も全力で楽しめる、無限のエネルギーを持つこどもたちを心から尊敬してます!

学ぶことが楽しい、挑戦することが楽しい。そんな「楽しい」がたくさん詰まった「ここのね自由な学校」が大好きです!これからもこどもの学びを止めず、自由な発想を大切にできる居場所を作りたい!!愛と、学びの楽しさをこどもたちと共有しながら、一緒に成長していきます♪

子どもを見守る大人の想い

ここのねには、多種多様な大人が訪れ、こどもたちの遊びと学びを支えています。「学びたい」から出てきた

専門性の高い分野については、その道のプロに授業をしていただく「外部講師」をお招きしています。

スタッフ・講師・ボランティアについてよくある質問

ここのねの外部講師はどのような方ですか?

ここのねの外部講師は、教育分野での経験を持つ専門家や、特定のスキルを活かしたゲスト講師など、多様な方々が関わっています。子どもたちが実践的な学びを得られるよう、さまざまな分野の専門家と連携しています。

ボランティアに応募するにはどうすればいいですか?

ボランティアに参加をご希望の方は、お問い合わせの「ボランティア・外部講師について」からお申し込みください。必要なスキルや活動内容についての詳細をご案内いたします。

ボランティア・外部講師になるには特別なスキルが必要ですか?

全く必要ありません。子どもたちと一緒に遊びたい、見守りたいという気持ちを持っていることが何よりも重要だと考えています。ただし、外部講師の場合はなにか「これは伝えたい!」という強い想いがあると、子どもたちに大きく伝わりやすいと感じています。

なぜオーガニック給食を採用しているのですか?

ここのねでは、子どもたちの健康と環境への配慮を考え、オーガニック給食を採用しています。大分県臼杵市にある「なずな農園」さんのお野菜を中心に、無農薬・無添加の食材をできる限り使用することで、安心・安全な食事を提供しています。味噌は毎年手作りしています。食を通じて「身体に良いものを選ぶ意識」「健康を保つ意識」を育むことを目的としています。